仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

嶐擔丆暯惉14擭搙偺帯椕惉愌傪傑偲傔偰偄傑偟偨

巹偑扴摉偟偨媫惈怱嬝峓嵡姵幰偺巰朣棪偼25%偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丒丒丒

巰朣偟偨姵幰偺乽暯嬒擭楊乿偼乽85嵨乿側傫偱偡偑丒丒丒

榖偼慡偔曄傢傝傑偡偑丆

怱憻寣娗尋媶強偺儂乕儉儁乕僕傪尒偰偍傝傑偟偨偲偙傠丆

乽僇僥幒幚愌乿偺撪栿偱丆POBA丒STENT丒DCA側偳偲暲傫偱

乽BSDB乿偲偄偆崁栚偑偁傝傑偟偨

乽BSDB-STENT乿乽PTCRA-BSDB乿偲偄偆崁栚傕偁傝丆

僗僥儞僩傗儘乕僞偲僐儞價僱乕僔儑儞偱帯椕偡傞偙偲傕偁傞傛偆偱偡

偳偺傛偆側帯椕朄側偺偱偟傚偆偐丠

偛嫵庼偔偩偝偄傑偡傛偆壗懖傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

懠恖偱偡偑丅丅丅

懡暘 barath sergical dilation catheter偱cutting balloon偺偙偲偱偟傚偆丅

愄偼偦偆尵偭偰傑偟偨丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

嶐擔丄暫屔儔僀僽傪峴偄傑偟偨

暫屔導壓偺愭惗曽偩偗偺廤傑傝偱偟偨偺偱丄愰揱偼偟傑偣傫偱偟偨

暫屔堛戝偺僇僥幒偲昉楬弞娐婍昦僙儞僞乕偺俀尦拞宲偱

傕偪傠傫丄偆偪偼慡椺IVUS Guide 俿俼俬偱偟偨

仜仜昦堾偺仜仜愭惗丄巹丄偦傟偵Femoralist偺愭惗俀柤

偱丄寁係椺偱偟偨偑妝偟偔儔僀僽偑偱偒傑偟偨

偦傠偦傠棃擭偼僆乕僾儞偵偟偰偄偙偆偲巚偭偰偍傝傑偡

巹偺堦懚偩偗偱偼寛傑傝傑偣傫偑丒丒丒 偦偺嵺偼

傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

戝曄偛柍嵐懣偄偨偟偰偍傝傑偡丅

愭擔丄仜仜愭惗偵偍墇偟捀偒CTO俀椺峴偭偰偄偨偩偒傑偟偨丅

乭偍慜偺偲偙傠偼CTO偐偐偊偙傫偱傞側偀乭偲偍巚偄偺曽傕偄傜偭偟傖傞偐偲巚偄傑

偡偑丄幚偼傑偩傎偐偵傕偄傜偭偟傖傞傫偱偡傛丅

杮擔偼偦偺偍楃傪寭偹偰屼曬崘傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

仜仜愭惗丄偍抐傝傕柍偔偙偺傛偆側曬崘傪偝偣偰偄偨偩偄偰偍嫋偟偔偩偝偄丅

Case1

82y.o. Female Angina pectoris

coronary risk factor: HT, HL

CTO of RCA#1

偙傟偼ConquestHC偱尒帠奐捠偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅

|

|

| |

|

Case2

56y.o. Male OMI

coronary risk factor: HT, smoking

LAD#6 AMI偱PCI

崱夞CTO of RCA#1

偙傟偼prox. total偺巒傑傝偐傜僐儖僋僗僋儕儏乕忬偺怴惗寣娗偑弌棃偰偍傝

嵟廔揑偵偼偙傟傪short cut偡傞僐乕僗偱峌傔傜傟傑偟偨丅

偐側傝偍偟偄偲偙傠傑偱峴偭偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜failure偱偟偨丅

revenge偟偰偄偨偩偗傞偺側傜傑偨偺婡夛偵偍婅偄抳偟傑偡丅

|

|

挊柤側愭惗曽偵偍墇偟偄偨偩偄偨嵺偵偼偄偮傕媄傪搻傕偆偲巚偭偰偄傞偺偱偡偑

崱夞傕側偐側偐偦偆娙扨偵偼搻傔傑偣傫偱偟偨丅

仜仜愭惗丄傑偨丄偦偺懠偺愭惗曽傕偟婡夛偑偛偞偄傑偣偨傜惀旕仜仜傑偱懌傪怢偽偟偰

屼巜摫偍婅偄偄偨偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

屼憡択偟偨偄徢椺偑偁傝傑偡丅

79y.o. Female Angina pectoris

risk factor: HT

LCx#13:90% denovo lesion

偱偡丅

燇棳堟偼偝傎偳峀偔側偔廳徢偺CAD偱偼側偄偺偱偡偑丄偄偞PCI偡傞偲側傞偲strategy

偵擸傒傑偡丅

棟憐偼2 wire偱sequential POBA偺傒偱廔椆偱偒傟偽偄偄側偀丄偲屄恖揑偵偼巚偭偰

偄傑偡丅

偟偐偟丄stent傪擖傟傞偲偟偨傜偳偆傗偭偨傜偄偄偺偱偟傚偆偐丅

彮偟屼憡択偡傞偺偵婥偑堷偗偨偺偱偡偑丄擸傫偩偺偱屼憡択偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

傕偆堦揰丄偐偹偑偹媈栤偵巚偭偰偄偨偙偲側偺偱偡偑丄branch protect偱2 wire偟偰

偄傞嵺偵CB偭偰偐偗偰傕傛偄偺偱偟傚偆偐丅CB偵懳偟bady wire偲偄偆宍偵側傞偺偱

brade偱wire傪彎偮偗傞壜擻惈偑偁傝偦偆側婥偑偡傞偺偱偡偗傟偳傕嫋偝傟傞庤媄側

偺偱偟傚偆偐丅

奆條媂偟偔偍婅偄抳偟傑偡丅

|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

俬倁倀俽宱尡朙晉側曽乮俬倁倀俽彫妛峑乣拞妛埲忋乯偺曽偵幙栤偱偡丅

摉慠丄仈13偵俬倁倀俽傪擖傟偰寣娗宎傪尒偰偐傜僶儖乕儞傗僗僥儞僩僒僀僘傪寛

傔傞偺偩偲偼巚偄傑偡偑丄乭晄岾偐導乭偱偼丄乭仈13偼仈14偲摨偠宎偑偁

傞乭傕偺偩偲怣偠偰乮傕偪傠傫俬倁倀俽側偟偱乯僒僀僘傪寛傔傑偡丅

偙傫側寛傔曽偼棎朶偱偟傚偆偐丠 乮偳偺偔傜偄偺妋棪偱摉偨偭偰偄傞傕偺側偺

偱偟傚偆偐 乯

偦傟偲傕偆堦偮丄偙偺1枃偺幨恀偐傜尒傞偲丄俴俙俢嬤埵晹偼戝忎晇偐側丠偲巚偭

偰偟傑偆偺偱偡偑丄懠偺價儏乕偐傜偼偳偆偱偟偨丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

仜仜昦堾偱偼丄Up Date Cardiology偲偟偰丄僥乕儅傪峣偭偰島墘夛傪峴偭偰偄

傑偡丅

崱夞偼係寧侾俋擔丂侾俆帪傛傝丂仜仜愭惗偵偍婅偄偟偰丄"IVUS and Logical PCI -A

to Z"偺僞僀僩儖偱島墘夛傪梊掕偟傑偟偨丅

丂

15:00-16:00 戞堦晹丗IVUS梒抰墍丂IVUS偺桳梡惈偲婎杮揑側夋憸偺尒曽

16:00-16:30 梒抰墍帣偺幙栤帪娫

16:30-17:30 戞擇晹丗IVUS彫妛峑丂IVUS偲傾儞僊僆偺棟夝

17:30-18:00 彫妛惗偺幙栤帪娫

崸恊夛偟側偑傜丄

戞嶰晹丗IVUS戝恖偺栭偺帪娫丂徢椺専摙夛

IVUS and Optimal Stenting, DCA, CTO, complication etc...

傪梊掕偟偰偄傑偡丅

挳島偛婓朷偺曽偼丄偡傒偩傑偱楢棈偄偨偩偗傟偽岾偄偵懚偠傑偡丅

乮俿倰倎亅値倕倲偺峴帠偱偼偁傝傑偣傫丅偳偙偺僶僢僋傾僢僾傕擖偭偰傑偣傫丅

偟偨偑偭偰丄怽偟栿側偄偺偱偡偑丄帺旓偵側傝傑偡乯

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

IVUS傪尒偰偰傾儞僊僆偱寣娗宎傪梊憐偡傞嵺偵偼丄

戝偒側懁巬偑側偗傟偽偦偺娫偺寣娗宎偼偁傑傝曄傢傜側偄丄

寣娗宎偼偦偺巟攝椞堟偵旕忢偵傛偔斾椺偡傞丄

偲峫偊偰偄傑偡丅

偮傑傝偙偺徢椺偱偼丄戝偒側#11偐傜戝偒側#14PL-1偑暘巬偟偰丄偦偺捈屻偺#13

偵嫹嶓丄#13偑拞偔傜偄偺#14PL-2偲彫偝側#13distal偵暘偐傟偰偄傞丄偲偟傑偡丅

仼斣崋偺偮偗曽偼堎榑偑偁傞偐傕偟傟傑偣傫偑丅丅丅

偱#11偲#14PL-1偺寣娗宎偼0.5mm埲忋偺嵎偑偁傞偲巚偄傑偡丅#11distal傕

#11proximal偲婎杮揑偵偼摨掱搙偺寣娗僒僀僘偑偁傝#14PL2+#13dist偺area偼戝

偒偔偼偁傝傑偣傫偑慡偔柍帇偱偒傞傎偳偱傕側偄偨傔#14PL1偼傗傗彫偝偄偲梊憐

偟傑偡丅偝傜偵#14PL2偲嫹嶓晹偼寣娗宎偑堘偆偲巚偄傑偡丅嫹嶓晹偼#14PL2+#13dist

側偺偱#14PL2傛傝傗傗寣娗宎偑戝偒偄偱偟傚偆丅嫹嶓晹偲#14PL1偼巟攝椞堟偺戝

偒偝偐傜#14PL1偺曽偑戝偒偄偲峫偊傑偡丅

偙偺徢椺偺嵟弶偺仜仜愭惗偺幙栤偼#13dist偺暘巬晹偺嫹嶓傕奼挘偡傞丠偭偰偙

偲偱偟偨偭偗丠#13dist偺暘巬晹偼懠偺晹暘偑MI偱偙偺晹暘偺廳梫搙偑偐側傝崅

偄偲巚傢傟傞乮傑偢側偄偲巚偄傑偡偑乯応崌埲奜偼傎偭偲偒傑偡丅#13dist偼暵

嵡偱傕偄偄偲巚偄傑偡丅偙偺昦曄偩偭偨傜14PL1偲PL2偵wire傪擖傟偰嫹嶓晹偺寣

娗宎偑偁傞側傜cutting丄側偄側傜僶儖乕儞丄偲偄偆婥偑偟傑偡丅

> 偦傟偲傕偆堦偮丄偙偺1枃偺幨恀偐傜尒傞偲丄俴俙俢嬤埵晹偼戝忎晇偐側丠偲巚偭

> 偰偟傑偆偺偱偡偑丄懠偺價儏乕偐傜偼偳偆偱偟偨丠

偦偆偱偡偹丄偐側傝婥偵側傝傑偡偹丅

|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

cutting balloon偺side偵wire傪擖傟傞偺偼戝忎晇偩偭偨偲巚偄傑偡偑丅丅丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

儗僗偑抶偔側偭偰偡傒傑偣傫

傗偼傝丄仜仜愭惗偺偛堄尒偵巀惉偱偡

偙偺昦曄偵偼嬌椡僗僥儞僩側偟偱偄偒偨偄偱偡

偱偟偨傜彮乆嵶偔偰傕2.5mm偼偁傝偦偆偱偡偟丄

Cutting偑偄偄偲巚偄傑偡丂傕偟嵟埆丄夝棧偲偐偱僗僥儞僩偑昁梫偵

側偭偨傜俽僔儕乕僘偱偟傚偆偐丂偆偪偱偼small stent偼s660偑

偄偄惉愌偱偟偨

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

奆條丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

嶐擔偼摉捈傪偟偰偄傑偟偨偨傔偛曉帠偱偒傑偣傫偱偟偨丅

first choice CB偱傗偭偰傒傑偡丅

傕偟丄僗僥儞僩抲偔偲偟偨傜#13 dist.偼jail丄#14PL-1偼jail偟側偄僊儕僊儕偵擖傟

傟偽傛偄偺偱偟傚偆偐丅

#6take off偵偮偒傑偟偰偼妋偐偵嫹嶓偼偁傞偺偱偡偑丄50%偱彮側偔偲傕嫊寣偼堷偒

婲偙偟偰偄側偄偲峫偊偰偄傑偡丅妋偐偵丄梫拲堄偱偡偑丅

偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

仜仜愭惗丄乭晄岾偐導乭丄嵟崅偱偡偹丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

杮擔偼屼憡択偝偣偰偄偨偩偒偨偄徢椺偑偁傝傑偡丅

65嵥偺抝惈偱媫惈怱晄偵偰擖堾偲側傝傑偟偨丅CAG偱偼LAD偺仈俈偵75亾偺嫹嶓傪

擣傔傑偟偨丅懢偄俢1偲偺傎傏暘婒晹偱偡偺偱protect 偑昁梫偩偲巚偄傑偡偑丄

杮姴偑嫹嶓晹偐傜媫妏搙偱壓峴乮偆傑偔昞尰偱偒側偄偺偱偡偑乯偟偰偄傑偡丅

radial force偺偟偭偐傝偟偨STENT傪擖傟偨応崌丄restenosis偺妋棪偼崅偄傛偆

側婥偑偡傞偺偱偡偑偳偺傛偆偵張棟偡傟偽偄偄偺偱偟傚偆偐丠屼嫵帵偔偩偝偄丄

傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

|

|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

捠忢偙傟偔傜偄側傜丄晛捠偵LAD偵偟偭偐傝偲偟偨僗僥儞僩傪擖傟偰丄

D1偵娭偟偰偼僶儖乕儞偱寠傪奐偗偰丄嵟屻偼Kissing偱偟偁偘傞偺偼

擛壗偱偟傚偆偐丠丂偁傑傝怺偔峫偊側偄惈奿側傕偺偱偡傒傑偣傫

僗僥儞僩偼Penta側傫偰偺傪帋偟偰傒偨偄偱偡偹

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

#14PL-1偵jail偣偢偵僗僥儞僩擖傟偰just偵嵞嫹嶓偟傑偣傫偐丠

傓偟傠#14PL-1偵偟偭偐傝傑偨偓僗僥儞僩偟偰寠偁偗傞曽偑

偄偄偺偱偼偲嵟嬤峫偊偰偄傑偡丂擛壗偱偟傚偆偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

捠忢偺僗僾儕儞僌僐僀儖偼OK偱偡偑丄

僠儑僀僗偺傛偆側愭抂偑億儕儅乕偺儚僀儎乕偼抐楐偺儕僗僋偑偁傝傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

妋偐偵丅偮偄愭擔偺僀儞僞儀嬤婨抧曽夛偱堦搙jail偝偣偰偄偨Choice傪敳偄偰傕

偆堦搙懁巬偵cross偝偣傛偆偲偟偨傜cross偝偣偰偄傞搑拞偱抐楐偟偨丄偭偰偄偆

徢椺傕偁傝傑偟偨丅Choice宯偼傗偽偄偐傕偟傟傑偣傫偹丄妋偐偵丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜 偱偡丅

愭惗偺尵傢傟偨偄偙偲偼傛乕偔暘偐傝傑偡丅妋偐偵radial force偑崅偄丄偮傑傝

conformability偼掅偔vessel傊偺stress偼嫮偄丄偲偄偆姶偠偼偟傑偡丅偑丄偟偐

偟寢嬊偟偭偐傝奼偘偨偔偰杔側傜Bx傪擖傟偰僈儞僈儞偵戝偒偔偡傞偲巚偄傑偡丅

仜仜愭惗丄儁儞僞偺懁巬偼偄偄傫偱偟偨偭偗丠戝偒偔側傞僒僀僘偲曄宍偟偨宍偼

戝忎晇丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

婱廳側屼堄尒傪偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅昦曄晹偺暘棧偑擄偟偔偰偁偺夋憸偐傜偼

敾傝偵偔偄偺偱偡偑丄LAD偺杮姴偼敀慄偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅昦曄偼挌搙妏搙

偑媫弒偵側偭偰偄傞晹暘側偺偱僗僩儗僗偑嫮偔偐偐傝丄STENT-reste傪婲偙偟傗

偡偄偺偱偼偲巚偆偺偱偡偑偄偐偑偱偟傚偆偐丠BX偲Penta偼偳偪傜偑暘巬曐岇偵

揔偟偰偄傑偡偱偟傚偆偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

Penta偼傑偩偪傚偭偲偟偐巊偭偰側偄偺偱偡偑

偁偺僊僓僊僓晹暘偑偪傚偆偳懁巬偺擖傝岥偵偐偐傜側偗傟偽

戝忎晇傜偟偄偱偡丂杮幙揑偵偼懁巬偵偼栤戣側偄傜偟偄偱偡

Bx傕懁巬偼栤戣側偄偱偡傛偹丠丂仜仜愭惗

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

儁儞僞偺cell偼丄僶儖乕儞偺crossing profile偵斾偟丄

廫暘偵戝偒偄偺偱丄懁巬傊偺傾僋僙僗偼梕堈偐偲巚偄傑偡丅

嵟戝係mm傑偱奼戝壜擻偱偡偺偱梋桾偱偡偹丅

傕偭偲傕巹帺恎偼傑偩巊偭偨偙偲偑側偄偺偱丄

偡傋偰僈僀僟儞僩偺庴偗攧傝偱偡偑.....丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

崱擔傕丄朸強偱CTO孈傝傪傗偭偰偄傑偟偨丅7擭傕偺偺LCx11CTO偱丄LCx13p偺乬拞偺

搰乭偐傜LCx14傪弌偟偨屻丄戝偒偔孅嬋偟丄傑偨丄LCx13d偱CTO偲偄偆曽偱偟偨丅7Fr

XB4.0傪偄傟丄懳懁憿塭壓偵丄庤媄奐巒偐傜栺2帪娫傎偳偐偐偭偰丄僐儞働僗僩12gr偺

僷儔儗儖偱傛偆傗偔LCx14傪僎僢僩偱偒傑偟偨丅偨偩丄枛徑偼孅嬋偟偰偄傞偺偱丄慂

岴偺婋尟偑偁傝丄僐儞働僗僩12gr傪墱傑偱偼擖傟傜傟傑偣傫丅LCx13d曽岦傊傕丄傕偆

1杮偺僐儞働僗僩12gr偼峴偒傑偟偨偑丄愇奃壔丒孅嬋偺偨傔憖嶌偼晄擻偲側傝傑偟

偨丅偦偙偑丄true側偺偐偳偆偐偼丄傑偭偨偔妋怣帩偰傑偣傫偱偟偨丅巇曽偑側偄偺

偱丄LCx14曽岦傊OTW Marverick2 1.5mm偱奼挘偟丄儚僀儎岎姺偐偮Side- Branch

Technique傪巊偭偰傒傛偆偲巚偄傑偟偨丅

偲偙傠偑丄偙偺OTW Marverick俀 1.5mm偑偳偆偟偰傕愇奃壔偱LCx11乣LCx13倫傪捠傝

傑偣傫丅Anchoring傪偡傞梋抧偼丄LCx偵偼側偄偟乮偝偡偑偵丄昦曄偺側偄LAD傪巊偆

偙偲傕偱偒側偄偟乯丄愇奃壔偺棤偺pseudo傪儈儔僋儖12gr偱攋嵱偡傞婥傕偡偡傑側偄

anatomy偱偟偨丅Bare Wire偱Rotafloppy偵岎姺偟丄Rota傪傗傠偆偲巚偭偨偺偱偡偑丄

偄傠傫側帠忣偐傜丄側傞傋偔Rota傪巊傢側偄偱傎偟偄丄偲埶棅偝傟傑偟偨丅傕偆丄懠

偵壗傕巚偄偮偔偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅撍慠丄偲傝偁偊偢Rotafloppy傪偁偗傞慜

偵丄Spring Wire偵岎姺壜擻偐挷傋偰傒偰偼丄偲偄偆恄條偺偍崘偘偑偳偙偐傜偲傕側

偔暦偙偊偰偒偨偺偱丄OTW Marverick2傪晄捠夁晹埵偵墴偟晅偗丄椳傪堸傫偱僐儞働僗

僩12gr傪敳嫀偟丄摉弶Transit偺帩崬偵偮偐偭偨ATW傪帩偭偰偄偔偲丄壗偺掞峈傕側

偔丄re-cross偡傞偱偼偁傝傑偣傫偐両丂僐儞働僗僩12gr偲偼堎側傝丄摉慠丄LCX14枛

徑傑偱壗偺偙偲偼側偔擖傝傑偟偨丅偦偙偱丄OTW Marverick2傪恑傔偰傒傞偲丄傎偲傫

偳掞峈側偔崱搙偼CTO傪僋儘僗壜擻偱偟偨両両丂懡暘丄儚僀儎僒億乕僩偑曄壔偟偨偺

偱丄僶儖乕儞僠僢僾偵摉偨偭偰偄偨愇奃壔偑偢傟偨偺偱偟傚偆丅偁偲偼丄偦偙偱奼挘

偟丄岾偄丄LCx13d曽岦偵偆傑偄嬶崌偵Crackle偑擖偭偰偔傟偨偺偱丄偝傜偵嬯愴偼偟

傑偟偨偑丄壗偲偐慡晹捠偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅

僶儖乕儞晄捠夁偺CTO偵懳偟偰丄OTW僶儖乕儞傪墴偟晅偗偨忋偱丄bare偱丄0.014偺儈

儔僋儖偐傜0.009偺Rotafloppy偵曄峏偡傞偙偲偼椙偔抦傜傟偰偄傑偡偑丄傑偝偐丄

tapered wire偱0.009偺僐儞働僗僩12gr偐傜0.014偺ATW偵曄偊傞偺偑擄側偔偱偒傞側

偳偲巚傢側偐偭偨偟丄偦傟偱丄晄捠夁偩偭偨僶儖乕儞偑捠傞偲傕柌偵傕巚偄傑偣傫偱

偟偨丅側傫偲傕晄巚媍側尰徾偱偟偨丅晄惉岟側傜偦偙偱PCI拞巭偲側傞偺偱丄寛怱偑

昁梫側庤抜偱偡偑丄偳偆偟偰傕懠偵曽朄偑側偄偲偒偼丄墳梡偑偒偒偦偆偱偡丅偛嶲峫

傑偱丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

杔偼丄乮奀奜偱偱偡偑乯2椺偩偗儁儞僞偺宱尡偑偁傝傑偡丅

1椺偼丄慜曽婲巒RCA#1 CTO偱丄僐儞働僗僩丒僷儔儗儖偱捠偟偨屻丄4.0mm偺挿偄僗僥

儞僩傪擖傟偨偐偭偨偺偱偡偑丄儁儞僞偑偨傑偨傑偁偭偨偺偱丄33mm傪怉偊崬傒傑偟

偨丅僐僀儖僗僥儞僩偺傛偆偵丄桪傟偨comformability偱偟偨丅乮仜仜偱偺島墘偱丄僾

儗僛儞偟偨徢椺偱偡丅仜仜愭惗妎偊偰傜偭偟傖偄傑偡偐丠乯丅

傕偆1椺偼丄RCA#1 CTO偵non-protected LMT & LCx#13 diffuse long偱丄姵幰偝傫帺

恎偼CABG愨懳嫅斲偲偄偆偙偲偱偟偨丅懳懁憿塭壓偵RCA#1傪偁偗偵偄偔偲丄懳懁憿塭

偺偨傔偺嫊寣偱偡傋偰偑曵夡偟偦偆側姶偠偺曽偱偟偨丅偄偭偨傫偼PCI傪偍抐傝偟偨

偺偱偡偑丄庡帯堛偲丄偛崅楊側姵幰偝傫帺恎側傜傃偵偛壠懓偺偨偭偰偺婓朷偱丄

RCA#1偵偼庤傪偮偗偢丄嵍傪傗傝偵偄偒傑偟偨丅傑偢丄LMT仺LAD傪丄妋偐S7 4.0-18mm

偱fix偟丄KBT乮LCx#11偼偨偄偟偨昦曄偼側偔僗僩儔僢僩傪奐偄偨偺傒乯偟傑偟偨丅偙

偺偁偲丄S7偺僗僩儔僢僩傪捠偟偰丄偲偍傝偺傛偄丄30mm傪挻偊傞僗僥儞僩傪LC倶#13

偵帩偪崬傑側偔偰偼側傜側偄忬嫷偲側傝丄儁儞僞 3.0-33mm傪慖戰偟傑偟偨丅僈僀僪

偼丄rt radial approach偐傜偺7Fr JL3.5偱乮7Fr偺EBU傗XB偼僇僥幒偵側偐偭偨偺偱

巊梡偱偒偢乯丄僶僢僋傾僢僾偼庛偐偭偨偱偡偑丄壗偲偐僗僩儔僢僩傕丄昦曄傕捠夁偟

傑偟偨丅偡偖傟偨trackability偱偟偨丅

偍偦傜偔丄仜仜愭惗偑尵傢傟傞傛偆偵丄偙偺僗僥儞僩帺恎偺side-branch access傕椙

岲側偺偱偟傚偆偑丄偐側傝丄S僔儕乕僘偲competitive側晹暘偑偁傞僗僥儞僩偲巚偭偰

偄傑偡丅嵞嫹嶓棪偼丄儊僞儖偺岤偝偑偦偆偼偐傢傝傑偣傫偐傜丄壥偨偟偰傛偄惉愌偑

偱傞偐偼傢偐傝傑偣傫乮杔帺恎偼丄傑偭偨偔屄恖揑側姩偱偡偑丄崱傑偱偺傕偺偲摨偠

偩傠偆偲梊憐偟偰偄傑偡乯丅偙傟偵偮偄偰偼丄嬤乆擣壜偝傟偦偆側丄僱僀僠偺R僗僥

儞僩偑丄儊僞儖偑偦傟側傝偵敄偄偺偱婜懸偱偒偦偆偱偡丅傕偭偲傕丄偙偆偄偆媍榑傛

傝傕丄杮摉偺強偼丄憗偔丄Cypher傪擣壜偟偰傎偟偄偱偡傛偹丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

Bx偺懁巬偼3mm傑偱奼偑傝傑偡乮偼偢乯偱偡偺偱栤戣側偟偱偡丅3mm偲傟傝傖慡偔

栤戣側偟偱偡偐傜偹丅Net 3mm偼偱偐偄偱偡傛丄偦傫側懁巬偼LCX偩偗偱偡丅

嬋偑偭偰傞偐傜嵞嫹嶓偑丄偲偄偆揰偵偮偄偰偼丄偙偺掱搙側傜偁傑傝塭嬁偟側偄

傫偠傖側偄偐側丠偲巚偄傑偡丅嬋偑偭偰偨傜僐僀儖丄偲偄偆峫偊傕偁傝傑偡偑僐

僀儖偼奜懁偑偡偛偔慳偵側傞偺偱杔偼偁傑傝岲偒偱偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠寣娗偺

嬋偑傝傪尭庛偟偰偟傑偭偰傕rigid側僗僥儞僩傪擖傟偰偟偭偐傝奼偘偨傎偆偑偄

偄偲巚偭偰傑偡丅偱傕僨乕僞偼偁傝傑偣傫丅

偙偺昦曄側傜LAD懁偵4mm偼彮偟偮傜偄偐側丠D1偵3mm偼巊偄偨偄偐傜庤慜偑5mm偄

偗傞側傜LAD傪傛偔尒偰4mm偺distal edge偵偄偗傞偲偙傠傪扵偟偰丄僟儊側傜

3.5+3.0丄偙傟偩偲庤慜偼4.5掱搙偱偄偗傑偡丅偙偺掱搙偺僒僀僘傪巊偊偨傜偐側

傝嵞嫹嶓棪偼掅偄偲巚偄傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

傛偙傗傝偱偡傒傑偣傫丅埲慜偙偪傜偺巤愝偺僆儁儗乕僞乕偵奺僗僥儞僩

乮Slotted-tube stent乯偺懁巬傊偺傾僋僙僗偺梕堈偝傪恞偹偨偙偲偑偁傞偺偱偡偑丄

弴埵偼侾丏Multi-Link ZETA乮僗僥儞僩偼儁儞僞偲摨偠偱偡乯丄俀丏Bx Velocity丄

俁丏Express 2偲傒傫側偑摨偠堄尒偱偟偨丅Drug-Eluting Stent偑庡棳偵側偭偰傕

Stent偑昦曄傑偱峴偐側偄偲僟儊偱偡偟丄懁巬偑嵶偔側偭偨帪偵傾僋僙僗偱偒側偄偲

僟儊偱偡傛偹丅崱偺偲偙傠偼Multi Link偵彮偟暘偑偁傞偺偱偟傚偆偐丅幚嵺偵帺暘偱

偼巊偭偨偙偲偑側偔偙傟偼姰慡偵恖偺堄尒偱偡丅怽偟栿桳傝傑偣傫丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

偨傑偨傑丄杮擔儁儞僞偐傜懁巬傪奐偗偵峴偔徢椺偑俀椺偁傝傑偟偨

偳偪傜傕丄怴偟偄僶儖乕儞傪巊偆偙偲側偔捠夁偟丄梕堈偵奼挘偱偒傑偟偨

傗偼傝懁巬傊偺傾僾儘乕僠偼椙偄偲巚偄傑偡

偨偩丄Radial Force偼庛偄偐側偲偄偆報徾偱偡

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

> 嵞嫹嶓棪偼丄儊僞儖偺岤偝偑偦偆偼偐傢傝傑偣傫偐傜丄壥偨偟偰傛偄惉愌偑

> 偱傞偐偼傢偐傝傑偣傫乮杔帺恎偼丄傑偭偨偔屄恖揑側姩偱偡偑丄崱傑偱偺傕偺偲摨

偠 偩傠偆偲梊憐偟偰偄傑偡乯丅偙傟偵偮偄偰偼丄嬤乆擣壜偝傟偦偆側丄僱僀僠偺R僗

僥 儞僩偑丄儊僞儖偑偦傟側傝偵敄偄偺偱婜懸偱偒偦偆偱偡丅

埲慜偐傜暘偐傜側偐偭偨偺偱偡偑丄偙偺婡夛偵偍巉偄偝偣偰偔偩偝偄丅

僗僥儞僩偺岤傒偑ISR偵娭梌偡傞偲偄偆僨乕僞乕(classic M.L. vs Duet)偼偁傝傑偡

偑丄偦偺婡彉偼壗側偺偱偟傚偆偐丅偦傟偼radial fource偺堘偄側偺偱偟傚偆偐丅傕

偟偦偆偱偁傟偽岤傒偩偗偱側偔僗僥儞僩僨僓僀儞傕娭梌偡傞傛偆側婥傕偟傑偡丅偦傟

偲傕metal偺volume側偺偱偟傚偆偐丅寣娗撪峯偵業弌偡傞僗僥儞僩昞柺愊側偺偱偟傚

偆偐丅

抦幆偑柍偄偺傪業掓偡傞傛偆偱偍抪偢偐偟偄偺偱偡偑丄惀旕偍婅偄抳偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

> 嬋偑偭偰傞偐傜嵞嫹嶓偑丄偲偄偆揰偵偮偄偰偼丄偙偺掱搙側傜偁傑傝塭嬁偟側偄

> 傫偠傖側偄偐側丠偲巚偄傑偡丅嬋偑偭偰偨傜僐僀儖丄偲偄偆峫偊傕偁傝傑偡偑僐

> 僀儖偼奜懁偑偡偛偔慳偵側傞偺偱杔偼偁傑傝岲偒偱偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠寣娗偺

> 嬋偑傝傪尭庛偟偰偟傑偭偰傕rigid側僗僥儞僩傪擖傟偰偟偭偐傝奼偘偨傎偆偑偄

> 偄偲巚偭偰傑偡丅偱傕僨乕僞偼偁傝傑偣傫丅

崱夞偺徢椺偵摉偰偼傑傞偐偳偆偐偼暘偐傝傑偣傫偑丄偄傑丄偦傟偵嬤偄傛偆側study

傪傗偭偰偄傑偡丅

孅嬋昦曄偵懳偟偰Bx偲Tristar傪randamize偟偰reste傪尒偰偄傑偡丅挿偝傕岤傒傕摨

偠偱radial fource偼摨摍偺closed cell vs open cell偱偡丅

reste傪尒傞偵偼偁傑傝徢椺悢偑懡偔廤傑偭偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄屄恖揑偵

惁偔嫽枴偑偁偭偨偺偱傗偭偰偄傑偡丅penta偑撏偄偨傜entry廔椆偱偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

愭擔偺LCx偺偛曬崘偱偡丅

幚偼3/13偵PCI偟傑偟偨偺偱堦晹偺偛彆尵傪尒傟側偄傑傑傗偭偰偟傑偄傑偟偨丅

>#14PL-1偵jail偣偢偵僗僥儞僩擖傟偰just偵嵞嫹嶓偟傑偣傫偐丠

>傓偟傠#14PL-1偵偟偭偐傝傑偨偓僗僥儞僩偟偰寠偁偗傞曽偑

>偄偄偺偱偼偲嵟嬤峫偊偰偄傑偡丂擛壗偱偟傚偆偐丠

偡傒傑偣傫丄巚偄偭偒傝僊儕僊儕偵擖傟偰偟傑偄傑偟偨丅

> 捠忢偺僗僾儕儞僌僐僀儖偼OK偱偡偑丄

> 僠儑僀僗偺傛偆側愭抂偑億儕儅乕偺儚僀儎乕偼抐楐偺儕僗僋偑偁傝傑偡丅

偡傒傑偣傫丄巚偄偭偒傝Whisper傪side偵擖傟偰偟傑偄傑偟偨丅

IVUS偱妋擣偡傞偲lesion偼angio偳偍傝#14PL-1偺斀懳懁偵ecentric plaque偑懚嵼

偟丄僄僐乕偑尭悐偡傞偨傔media偼unknown丅#14PL-1偼m-m:3.5mm丄#14PL-2偼3mm丄

#13dist偼2.5mm偱偟偨丅

梊掕捠傝傑偢丄CB2.5mm偱sequential偵#13dist偲#14PL-2傪奼挘偟傑偟偨偑丄lesion

偵偦傟側傝偺dissection偑弌棃傑偟偨偺偱傗傓側偔僗僥儞僩傪擖傟傞偙偲偵偟傑偟

偨丅

仜仜愭惗偺偛巜帵偱偼偁偭偨偺偱偡偑丄側傫偲偐#13dist傪salvage偟偨偐偭偨偺偱

#13dist偵岦偗偰Bx2.5亊8mm傪擖傟丄KBT偱廔傢傝傑偟偨丅庤慜偼偳偆偟傛偆偐偲擸傫

偩偺偱偡偑丄balloon偑傕偆堦杮偄傞偲偄偆偙偲偲庤媄偑complex夁偓傞偲巚偭偨偺偱

峴偄傑偣傫偱偟偨丅

偙傟偑枬惈婜偵椙偄PCI偐偳偆偐偼暘偐傝傑偣傫偑丄媫惈婜偵偼鉟楉偵巇忋偑傞曽朄

偐側丄偲巚偄傑偟偨丅偱傕奿抜偵枬惈婜偵埆偔側傞偲傕巚傢側偄偺偱偡偑丒丒丒

偙傟偭偰僟儊偱偟傚偆偐丠

偪側傒偵6Fr.偱stent balloon偲Mave2(2.75mm)偱KBT偟偰傑偡丅憗懍丄搻傑偣偰捀偒

傑偟偨丄仜仜愭惗丅

|

|

| |

|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

亜僗僥儞僩偺岤傒偑ISR偵娭梌偡傞偲偄偆僨乕僞乕(classic M.L. vs Duet)偼偁傝傑

偡偑丄偦偺婡彉偼壗側偺偱偟傚偆偐丅

ISAR-Stereo 2偱偡偹丅偙傟偼丄classic ML vs BX velocity偩偭偨偲巚偄傑偡丅杔

傕丄暘巕惗暔妛揑側棟孅偼傑偭偨偔傢偐傝傑偣傫偑丄僗僥儞僩嵞嫹嶓偵塭嬁傪梌偊傞

場巕偲偟偰偼丄摉慠丄僒僀僘傗挿偝偑偁傝傑偡偑丄偦傟埲奜偺峔憿揑側晹暘傪傑偲傔

傞偲丄

儊僞儖検乮classic ML偺僨乕僞偑傛偄偺偼丄偍偦傜偔偙偙偩偲巚偄傑偡乯

儊僞儖偺庬椶乮僞儞僞儖傕丄僫僀僠僲乕儖傕僗僥儞儗僗偲摨偠偲巚偄傑偡偑丄Gold

coating偼偩傔偱偟偨偹丅Nir Royal偱偟偨偭偗丠乯

僗僥儞僩偺峔憿乮崱偺傕偺偼丄偳傟傕摨偠偩偲巚偄傑偡偑丄愄丄GR俀偲偄偆偺偑偁偭

偨偺傪偛懚抦偱偡偐丠乯

偲偄偭偨偁偨傝偱偟傚偆偐丠丂仜仜愭惗偼丄僐僀儖偼奜偑慳偵側傞偺偱偄傗偩丄偲

偍偭偟傖偭偰偄傑偡偑丄S670偺僨乕僞偑懠傛傝埆偄傛偆偵傕巚偊傑偣傫丅仜仜愭惗偺

study偺寢壥偵婜懸偟偰偄傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜愭惗偲堦弿偵TRI傪巒傔偰丄傕偆偡偖堦擭偱偡丅

愭擔丄俇F偱TRI傪峴偄丄偲傔偨孨傪姫偄偰僔乕僗傪敳偙偆偭偰巚偭偨偲偒丄

偆偭両僔乕僗偑峝偄丒丒丒偲偄偆偙偲偑婲偒傑偟偨丅

僔乕僗偐傜僯僩儘傪Shot偟偰5暘傎偳懸偭偰偐傜丄掞峈偑偁傞傕偺偺僔乕僗傪壗偲偐

敳嫀偟傑偟偨丅

僇僥偺憖嶌帪偵偼傑偭偨偔掞峈偑柍偐偭偨偺偱偡偑丄敳偄偨僔乕僗偼傕偺偺尒帠偵挿

偝偑侾丏俆攞偖傜偄偵怢傃偰偄傑偟偨丅

偙傫側偲偒奆偝傫偼偳偆偝傟偰偄傑偡偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

杔偺偲偙傠偼丄仜仜愭惗偛峫埬偺僗儕僢僩僔乕僗側偺偱丄傑偢丄僗僷僂僞乕傪偄傟

偰丄NTG偱偡丅偦傟偱傕掞峈偑嫮偗傟偽丄惷柆儔僀儞偐傜墫儌僸偱sedation偱偡丅偙

傟偱丄傑偢丄埨慡偵丄敳嫀壜擻偱偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

仜仜愭惗偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

偦偆偱偡丄偙偺傛偆側帪偺偨傔偵僗儕僢僩僔乕僗偑偁傞偺偱偡丅

偱傕丄傕偆3000椺埲忋偼俿俼俙傪傗偭偰偄傞偲巚偆偺偱偡偑丄乭僔乕僗偑墑傃偨乭

偺傪尒偨偙偲偑偁傝傑偣傫丅偐側傝嫮堷偵敳偐傟偨傕偺偲悇嶡偟傑偡丅

傕偟幨恀偑偁傟偽尒偣偰捀偗傑偣傫偐丠

乭偲傔懢偱偺傃懢丠乭 乮偨偩偺僔儍儗偱偡乯

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

丂仜仜愭惗偲TRA傪巒傔偨5擭慜丄radial spasm偵媰偐偝傟傑偟偨丅僯僩儘偺娗拲丄揰

揌丄壗傪傗偭偰傕夝彍偝傟偢丄柍棟傗傝敳偄偨傜戝寣庮両

丂偦偺宱尡偑偁偭偰丄仜仜愭惗偑僗儕僢僩僔乕僗傪峫埬偟傑偟偨丅僗僷僗儉傪婲偙偟

偰偄傞偺偼丄僔乕僗偺愭偱偼側偔丄恀傫拞偱偡丅愭抂偐傜僯僩儘傪擖傟偰傕丄僗僷僗

儉偺晹埵偵偼撏偒偵偔偄偺偱偼丠偲峫偊偰丄僔乕僗偺僒僀僪偐傜栻塼偑弌傞傛偆偵偟

偨偺偱偡丅偙偺僔乕僗偵偟偰偐傜丄僗僷僗儉偱敳偗側偐偭偨偙偲偼偁傝傑偣傫乮僗僷

僗儉敪惗帪偼昁偢僔乕僗傪堷偭挘傞椡傪偽偹攭偱應偭偰傑偡偑丄傎傏300g廳埲撪偱敳

偗傑偡乯丅

丂偦偺屻丄僗僷僗儉偺摑寁傪偲偭偰偨傜丄偳偆傕僗僞僢僼偑曄傢偭偨屻偵廤拞偡傞孹

岦偑傒傜傟傑偟偨丅嵟嬤偼傔偭偨偵敪惗偟偰傑偣傫丅

丂偝偰丄僗儕僢僩僔乕僗偱側偗傟偽偳偆偡傞偐丏丏丅偳偆偡傞傫偱偟傚偆丠

丂sedation偟偰偐傜敳嫀丠丂仜仜愭惗丄偳偆偱偟傚偆丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

仜仜愭惗丂乭偲傔偨偱怢傃偨乭偼偝偧偐偟傃偭偔傝偟偨偙偲偱偟傚偆

偟偐偟丄僔乕僗偑怢傃傞傎偳偲偼丒丒丒

幨恀偼側偄偺偱偡偐丠丂傕偟偁傟偽尒偣偰捀偒偨偄偱偡

僗儕僢僩僔乕僗偼巊梡偟偨偙偲偼偁傝傑偡丅丂僐儞僙僾僩偼旕忢偵巀惉偱偡丂

僐乕僥傿儞僌晅偒偼側偄偺偱偟傚偆偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

偆偪偼仜仜偲摨偠16cm-M僐乕僩僔乕僗偱偡丅hydrophilic coating

偵偡傞慜偵偼丄僗僷僗儉椺偑傑傟偵偁傝傑偟偨偑丄摉堾偱偼俈FTRI

偱偡偗傟偳傕丄尰嵼僗僷僗儉偵傛傞敳嫀崲擄椺偼堦椺傕偁傝傑偣傫丅偨偩偟庤媄拞偵僔

乕僗偑敳偗偰偔傞偙偲偑偁偭偰拲堄偑昁梫偱偡丅

乕僗偑敳偗偰偔傞偙偲偑偁偭偰拲堄偑昁梫偱偡丅

埲慜coating側偟偺偲偒偵偼NTG亅僙儖僔儞偵傛傞sedetion偱栤戣側偔敳嫀壜擻偱偟偨丅

僗儕僢僩僔乕僗偼巊梡宱尡偑偁傝傑偣傫偑丄俈F偺惢昳傕懚嵼偡傞偺偱偟傚偆偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

仜仜愭惗丄愭擔偼朸強偱幐楃抳偟傑偟偨丅

偝偰彫惗偼慜擟抧偱1椺僔乕僗偑怢偽偟偨宱尡偑偁傝傑偡丅俇F偺僛僆儞偺僔乕僗偱偟

偨偑丄傗偼傝1.5攞偔傜偄偺挿偝偵側傝傑偟偨丅偨偟偐壗傜偐偺捔惷嵻傪梡偄偨偲巚

偄傑偡丅怢傃傞偙偲偑偁傞偲偄偆偙偲偼丄抐楐偺婋尟傕偁傞傢偗偱丄寢峔婋尟偐傕偲

巚偄傑偟偨丅

偪側傒偵僗儕僢僩僔乕僗偼俈Fr 傕偁傝傑偡丅嵟嬤偱偼TRI偱僷乕僋傪傗傞帪偵廳曮偟偰

偄傑偡丅

偄傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

僔乕僗偑敳偗側偄帪偼偦偺傑傑曻抲偟偰帪娫傪偁偗偰昦搹偵栠偭偰偐傜敳偔偲壗偺掞

峈傕柍偔敳偗傞偙偲偑偁傝傑偡丅崱傑偱2夞傎偳偦偆偄偆徢椺傪宱尡偟傑偟偨丅

柍棟偵敳偙偆偲偡傞偲偦傟偑偐偊偭偰僗僷僘儉傪桿敪偡傞偺偱偼丅

姵幰偝傫偺sedation傕傂偲偮偺桳岠側曽朄偲巚偄傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡

丅嶐擭摉堾偱傕2/800椺偺妱傝崌偄偱婲偙偭偰偄傑偡丅

埲慜傕摨條側偙偲偑偁傝丄柍棟偟偰敳偔偲愭惗偺偲偙傠偺傛偆偵僔乕僗偑怢傃偰寵側

巚偄傪偟偨婰壇偑偁傝丄嶐擭傛傝彮偟峝偄偐側偁...偲巚偭偨傜傑偢丄僔乕僗晅懏偺

儚僀儎乕傪僟僀儗僀僞乕偲傕偳傕傕偆堦搙僔乕僗撪偵擖傟丄彮偟旂愗傪戝偒傔偵擖傟

備偭偔傝敳偔傛偆偵偟偰偄傑偡丅

偙傟偩偗偱寢峔僗儉乕僘偵敳偗傞偲巚偄傑偡偑...偄偐偑偱偟傚偆偐丠

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜導仜仜巗偵偁傞仜仜昦堾偺仜仜偲怽偟傑偡丅

仜仜堛戝傪暯惉尦擭偵懖嬈偟傑偟偨丅

傑偩傑偩庒攜傕偺偱偡偑丄奆偝傫偺婱廳側懱尡傪偆偐偑偄偮偮

曌嫮偟偰偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅

偳偆偐傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偲偄偄傑偡丅

敿擭傎偳慜偵宱尡偟偨徢椺側偺偱偡偑丄側傫偲偐媬柦偱偒側偐偭偨偺偐偄傑偱傕

夨偄偑巆偭偰偄傞徢椺偑偁傝傑偡丅偱偒傟偽崱屻偺嶲峫偵偟偨偄偱偡偟丄乬僱僢

僩忋徢椺専摙夛乭偵偤傂敪昞偝偣偰偔偩偝偄丅奆條偺婖溳偺側偄偛堄尒傪暦偒偨

偄偲巚偄傑偡丅偡偙偟挿偔側傝傑偡偑惀旕傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

徢椺丗61嵨丄抝惈丅

婛墲楌丗58嵨帪偵DeBakey II宆偺媫惈戝摦柆夝棧偵偰Bentall弍(Piehler朄)傪巤

峴丅59嵨帪偵偼暊晹偵媫惈戝摦柆夝棧傪敪徢偟丄堦帪峈嬅屌椕朄傪拞抐偟偨偑偦

偺屻嵞奐丅

尰昦楌丗暯惉14擭5寧屵慜0帪傛傝摢栩晹捝偑弌尰偟丄嫻晹傊捝傒偑曻嶶偡傞傛偆

偵側傝7帪偵摉堾傪媬媫庴恌偝傟傑偟偨丅

棃堾帪尰徢丗寣埑86/66mmHg丆柆攺106/min丒惍丅岥怬偵僠傾僲乕僛傪擣傔偨丅怱

揹恾偱QRS暆偺奼戝偲I, aVL, V4-6偵ST忋徃傪擣傔丄媫惈怱嬝峓嵡偵傛傞怱尨惈

僔儑僢僋偲恌抐偟丄嬞媫僇僥乕僥儖専嵏傪巤峴偟傑偟偨丅

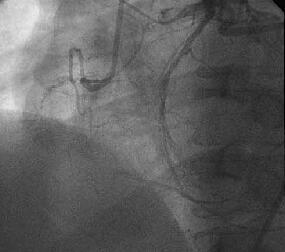

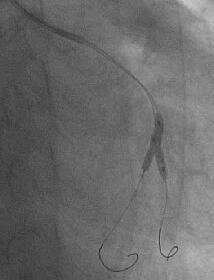

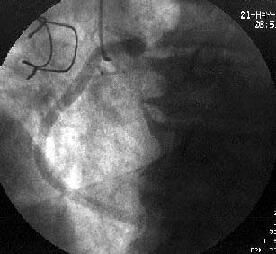

怱憻僇僥乕僥儖専嵏丗RCA偵嫹嶓昦曄傪擣傔傑偣傫偱偟偨偑丄LCx傊collateral傪

擣傔傑偟偨乮Figure1乯丅堷偒懕偄偰LCA偺憿塭傪帋傒傑偟偨偑丄JL僇僥乕僥儖偑

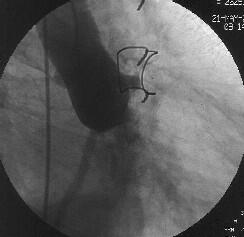

偳偆偟偰傕engage偱偒傑偣傫偱偟偨丅戝摦柆憿塭傪巤峴偟丄塃姤愲偺塃懁忋曽偵

憿塭嵻偺pooling傪擣傔傑偟偨乮Figure2乯丅擖岥晹偱姰慡暵嵡偟偰偄傞偲峫偊摨

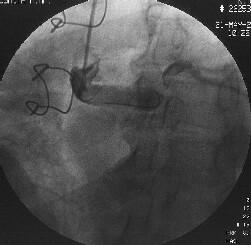

晹埵偵懳偡傞僀儞僞乕儀儞僔儑儞傪巤峴偡傞偙偲偲偟傑偟偨丅擖岥晹偑塃懁忋曽

偵懚嵼偡傞偨傔丄僈僀僨傿儞僌僇僥乕僥儖偼丄JR僇僥乕僥儖傪巊梡偟傑偟偨

乮Figure3乯丅

側偍丄恖岺寣娗偺擖岥晹偺摨掕偵旕忢偵擄廰偟丄専嵏奐巒屻偡偱偵栺30暘偑宱夁

偟偰偄傑偟偨丅屇媧忬懺偑偝傜偵埆壔偟偮偯偗偨偨傔丄恖岺屇媧娗棟偲偟傑偟

偨丅寣埑傕掅壓偟偰偄傑偟偨偑丄DOA5兞掱搙偱80-90戜傪堐帩偟偰偄傞忬嫷偱偟

偨丅IABP偺憰拝傕峫偊傑偟偨偑丄戝摦柆夝棧偑懚嵼偟偰偄傞偨傔巊梡偟傑偣傫偱

偟偨丅

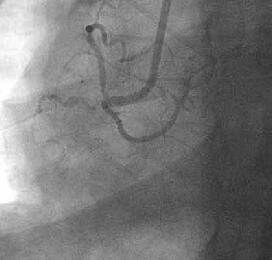

姤摦柆僀儞僞乕儀儞僔儑儞丗僈僀僨傿儞僌僇僥乕僥儖偺engage偑埆偄偨傔丄儔僕

僆僼僅乕僇僗丒儚僀儎乕偱僇僥乕僥儖傪屌掕偝偣側偑傜彊乆偵儚僀儎乕傪恑傔偰

偄偔偲丄彮偟偯偮寣娗偑憿塭偝傟傞傛偆偵側傝丄恖岺寣娗偲LMT偺暙崌晹偵崅搙

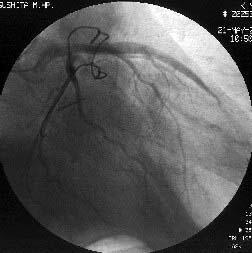

嫹嶓傪擣傔傑偟偨乮Figure4乯丅傑偨丄嵍姤摦柆撪偵嫄戝側寣愷傪擣傔傑偟偨丅

摉帪寣愷媧堷偺僨僶僀僗偑側偔丄媧堷偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅暙崌晹偵懳偟偰丄

MAVERICK4.0mm偱POBA傪峴偄丄偦偺屻LAD偵嫄戝側寣愷偑棳傟偰偄偔偺偑妋擣偝傟

傑偟偨乮Figure5乯丅NIR4mm僗僥儞僩傪棷抲偟暙崌晹嫹嶓偼夵慞偟傑偟偨偑丄LAD

偺no flow傪擣傔傑偟偨丅nicorandil偍傛傃UK傪姤拲偟偨偲偙傠丄flow偑夵慞偟

偨偨傔庤媄傪廔椆偟傑偟偨乮Figure6乯丅

椪彴宱夁丗偦偺屻ICU偵擖幒丅Forrester IV宆偱偁傝丄帩懕寣塼鄅夁摟愅傪巤峴

偟傑偟偨偑丄攛偆偭寣偑帩懕丅Lidocaine傗Amiodarone傪搳梌偟傑偟偨偑丄

sustained VT偑昿敪偟丄DC僔儑僢僋傪孞傝曉偟巤峴丅偦偺屻傕慡恎忬懺偑彊乆偵

埆壔偟丄DOA丒DOB傪憹検偡傞傕掅怱攺弌検徢岓孮傛傝棧扙偱偒偢丄梻擔巰朣偝傟

傑偟偨丅側偍丄peakCK偼14840偱偟偨丅

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

杮徢椺偵偍偗傞栤戣揰傪偁偘傑偡丅

嘆傑偢丄恖岺寣娗擖岥晹偑旕忢偵晄柧椖偱偁偭偨偙偲丅

擖岥晹偑捠忢偲偼堎側傞晹埵偵懚嵼偟偰偍傝丄擖岥晹傪摨掕偡傞偺偵旕忢偵帪娫

傪梫偟偰偟傑偄傑偟偨丅Bentall弍屻徢椺偱偼丄杮椺偺傛偆偵捠忢偲偼堎側傞晹

埵偵擖岥晹偑懚嵼偡傞偙偲偑偁傝偆傞偺偐偲偄偆揰偱偡丅

嘇師偵丄寣愷媧堷椕朄偺揔墳偱偡丅3mm傪挻偊傞傛偆側戝偒側寣愷偵懳偟偰傕寣

愷媧堷椕朄偺揔墳偑偁傞偺偐偳偆偐丅摉堾偱偼丄寣愷媧堷偺僨僶僀僗傕側偄偨傔

POBA偵傛傝寣愷偺攋嵱傪偙偙傠傒傑偟偨偑丄杮椺偺傛偆側嫄戝側寣愷偵傛傞MI傪

宱尡偟偨愭惗偑偍傜傟傟偽偛堄尒傪偄偨偩偗側偄偱偟傚偆偐丅

嘊嵟屻偵丄IABP偺揔墳傗PCPS偺揔墳偺桳柍偵偮偄偰偱偡丅

杮椺偱偼丄戝摦柆夝棧偑懚嵼偟偰偄偨偙偲偐傜丄IABP傪憰拝偟傑偣傫偱偟偨丅弍

拞傕DOA丒DOB搳梌壓偱丄80~90/30~40傪壗偲偐堐帩偟偰偄傑偟偨偑丄嵟廔揑偵LOS

偐傜寣埑偑堐帩偱偒偢巰朣偝傟傑偟偨丅

IABP傗PCPS傪摫擖偡傞傋偒偱偁偭偨偺偐丄摫擖偡傞偲偡傟偽偳偺僞僀儈儞僌偱奐

巒偡傞傋偒偩偭偨偺偐偄傑偱傕傛偔傢偐傝傑偣傫丅

抪偢偐偟側偑傜丄庴恌偡傞昦堾偵傛偭偰偼媬柦偝傟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲偄偆巚

偄偑偳偆偟偰傕偸偖偄偒傟傑偣傫丅

崱屻偺嶲峫偺偨傔偵傕奆條偺偛堄尒傪偄偨偩偗傟偽偁傝偑偨偄偲巚偄傑偡丅

偳偆偧傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

僔乕僗偺審偵偮偒偄傠偄傠偛彆尵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

捛壛偟傑偡偲丄僔乕僗晅懏偺儚僀儎乕丒僟僀儗僀僞乕偲傕傛偭偟傖両廔傢偭偨廔傢偭

偨両両偲偄偄側偑傜丄僑儈敔偵搳偘崬傫偩屻偺弌棃帠偱偁傝丄埲屻婥傪偮偗偹偽丒丒

偲斀徣偟偰偍傝傑偡丅

偪側傒偵僔乕僗偼仜仜愭惗偺偲摨偠僔乕僗偱偟偨丒丒丒

PS.丂僔乕僗偼尨場媶柧偺偨傔儊乕僇乕偵偄偭偰偍傝丄幨恀偼宖帵偱偒傑偣傫丅

庤偵擖傟偽UP偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

僐乕僥傿儞僌僔乕僗偵娭偟偰偼丄俿俼俙梡偺僔乕僗傪偄傠偄傠帋偟偰偄偨4乣5擭

慜偵朸幮偵帋嶌偝偣偰偟偽傜偔巊梡偟偨偙偲偑偁傝傑偡丅

偦偺帪偺報徾偼丄

1丆僗僷僗儉偑婲偙偭偰偄側偄徢椺偺帪

僇僥憖嶌偺嶌梡斀嶌梡偺椡偵傛傝丄僔乕僗偑彑庤偵敳偗偰偔傞偺偱僔乕僗傪屌掕偡傞偙

偲偑昁梫丅

偲偑昁梫丅

2丆僗僷僗儉偑婲偙偭偨徢椺偺帪

晛捠偺僔乕僗傛傝敳偗傗偡偄帠偼側偔丄摨偠傛偆偵掞峈偑偁偭偨丅

偲偄偆偙偲偱丄偁傑傝椙偄報徾偼側偔丄僐乕僥傿儞僌僔乕僗嶌傝偼拞巭偲側傝傑

偟偨丅

屻偐傜僗儕僢僩僔乕僗偺僗僞僨傿傪偟偰偄偰婥偯偄偨偺偱偡偑丄僗僷僗儉帪偵偼

僗儕僢僩偐傜俶俿俧偱偼側偔偰丄惗棟怘墫悈傪暚弌偡傞偩偗偱掞峈偑娚榓偝傟傞

椺偑栺敿悢偁偭偨偙偲偐傜峫偊傞偲丄 嫮偄僗僷僗儉偑婲偙偭偰偄傞偲偒偵偼丄

僔乕僗偲烎崪摦柆撪枌偺娫偼僪儔僀偵側偭偰偍傝丄乭恊悈惈乭偺僐乕僥傿儞僌偼

偄偞偲偄偆帪偵栶偵棫偨側偐偭偨偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

乭桘帀宯乭偺僐乕僥傿儞僌側傜椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅

傑偨丄乭恊悈惈僐乕僥傿儞僌乭偱傕僗僷僗儉偺敪惗棪傪壓偘傞偙偲偼偁傞偐傕偟

傟傑偣傫丅乮僨乕僞偼側偄偱偡偑乯

恊悈惈僐乕僥傿儞僌僔乕僗偵僗儕僢僩傪擖傟偨傕偺傪嶌傟偽丄僗儕僢僩偐傜悈暘

傪暚弌偱偒傞偺偱乭恊悈惈乭偑栶偵棫偮偱偟傚偆丅偙傫側僔乕僗偑嵟嫮偐傕偟傟

傑偣傫丒丒丒丒偑丄偦偺傛偆側惢昳偼傑偩偁傝傑偣傫丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

仜仜愭惗偺僐儊儞僩偺傛偆偵偆偪偼僗儕僢僩僔乕僗傪巊梡偟偰偄傑偡丅傕偆堦擭偖傜

偄慜偵側傝傑偡偑丄radial spasm偱敳嫀崲擄側徢椺偑偄傑偟偨丅掞峈偼嫮偐偭偨偺偱

偡偑俀們倣偖傜偄偼堷偗偰偒偨偺偱傕偆彮偟堷偒敳偙偆偲偟偨傜僔乕僗偺摢乮媡棳杊

巭曎偺偮偄偰偄傞晹暘乯偑僗億儞偲敳偗偨偙偲偑偁傝傑偡丅岾偄僔乕僗杮懱偑彮偟弌

偰偄偨偺偱儌僗僉乕僩儁傾儞偱偮傑傫偱懱奜偵敳偄偰偔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偙偆偄

偆偙偲傕偁傞偺偱丄椡擟偣偵偼敳偐側偄傎偆偑傛偝偦偆偱偡丅偪側傒偵儊乕僇乕偵尨

場傪挷傋傞傛偆儌僲傪憲傝晅偗偰偄傑偩夞摎偼偁傝傑偣傫丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

仜仜偱偡丅

偪傚偆偳愭廡枛偵抧尦偱偁偭偨恄撧愳PTCA尋媶夛偱傕摨條偺徢椺偑偁偭偰丄

TAA,severeAR,DAIIIb偵Bentall傪巤峴屻丄敿擭偱姤摦柆偵偮側偄偩懁巬恖岺寣娗偑僉

儞僋偟偰LMT MI偵側偭偨徢椺偑弌偰偄傑偟偨丅愭惗偺徢椺偲摨偠傛偆偵Piehler朄偩偭

偨偲巚偄傑偡丅岾偄偙偺徢椺偼姰慡暵嵡偱偼側偐偭偨偺偱媬柦偱偒偰偄傑偟偨丅乮壗

偺媈偄傕側偔DAIIIb偵IABP傪偄傟偰偄傑偟偨偗傟偳丄丄丄乯偆偪偺怱憻奜壢堛偺榖偱

偼丄僌儔僼僩偺孅嬋傗暵嵡偑栤戣側偺偱姤摦柆擖岥晹傪娵偔偔傝偸偄偰戝摦柆偺僌儔

僼僩偵偮側偖Carrel Patch朄偑庡棳偺傛偆偱偡丅

偦偺徢椺偺栤戣揰偼乮仜仜愭惗偺徢椺傕偦偆偱偟偨偑乯憿塭偑偱偒側偄丄偁傞偄偼僈

僀僨傿儞僌偺屌掕偑偱偒側偄強偵偁傞傛偆偱偡丅Valsalva摯帺懱偑側偔丄戝摦柆曎偑

恖岺曎側偺偱丄捠忢偺JL偱偼僄儞僎乕僕偼旕忢偵崲擄偩偲巚偄傑偡偟AL傗EBU僞僀僾

偱偼僇僥偺崢偺晹暘偱恖岺曎傪僗僞僢僋偟偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偑怱攝偱偡丅愭偺徢

椺偱偼JR傪嵍偵偐偗偰偄傑偟偨丅擖岥傪扵傞偺傕JR偺曽偑傗傝傗偡偦偆偱偡丅僌儔僼

僩偺晹埵偱偡偑丄捠忢偺LCA偺傛偆偵屻傠偵岦偐偭偰弌偡偵偼弍栰偺娭學偱偐側傝戝

曄偩偲巚偄傑偡丄偳偆偟偰傕傗傗慜婑傝偵側偭偰偟傑偆偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠傑偢

忋峴戝摦柆偺憿塭傪嵟弶偵峴偆偺偑傛偝偦偆偱偡偹丅師偺嫄戝寣愷偺栤戣偱偡偑摉慠

慡晹寣愷媧堷僨僶僀僗偱庢偭偰偔傞偺偼柍棟偩偲巚偄傑偡丅偙傟偼愭廡巹偑宱尡偟偨

徢椺偱塃姤摦柆偑朳幒娫岴偺晹暘偩偗7-8mm偲堎忢偵奼挘偟偰偦偺枛徑偺4AV偵寣愷暵

嵡偲偄偆偲傫偱傕側偄徢椺偱偟偨丅Thrombuster偱愒怓寣愷偑彮偟偟偐堷偗偢丄俆俥

倰偺巕僇僥偱傕堷偗傑偣傫丄傗傓側偔tPA傪姤拲偟偰廔椆偟傑偟偨丅偱傕偙偺徢椺偵

偼tPA偼巊偄偵偔偄偱偡偹両丅嵟屻偺IABP,PCPS偺僞僀儈儞僌偱偡偑丄帺暘偩偭偨傜尩

偟偄榖傪壠懓側偳偵偟偨偆偊偱僇僥拞偵憓擖偡傞偐丄晄惍柆偑弌偰偒偨帪揰偱憓擖偡

傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅暊晹偺DA偺忬懺偑椙偔暘偐傝傑偣傫偑丄傎偭偲偄偰傕晧

偗愴偺條側姶偠偑偡傞偺偱丄偨傇傫IABP偼偙偺僞僀儈儞僌偱偟傚偆丅PCPS偱偡偑丄偄

傠傫側惉愌傪尒偰傕LMT MI傪媬偆帠偼寢峔擄偟偄傛偆偱偡丅偄偢傟LVAD憰拝偑壜擻側

傜PCPS偱偮側偄偱偍偔偺傕峫偊傑偡偑丄偨傇傫偙偺徢椺偱偼PCPS憓擖偟側偄偱偟傚偆丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏